La poussière de silice cristalline

Cette fiche prévention rassemble les principales données réglementaires concernant la poussière de silice cristalline, ainsi que des recommandations en termes de prévention d’exposition.

Attention ! Cette fiche ne prend pas en compte les travaux de décapage, de polissage ou de dessablage au jet.

Quelles sont les activités concernées par la silice cristalline ?

La silice industrielle est utilisée en tant que matière première, additif ou auxiliaire technologique avec ou sans transformation, dans une multitude d’applications : verrerie, cristallerie, céramique, fonderie, peinture, construction (avec en particulier béton, mortier, enduit de façade), taille de pierre, etc.

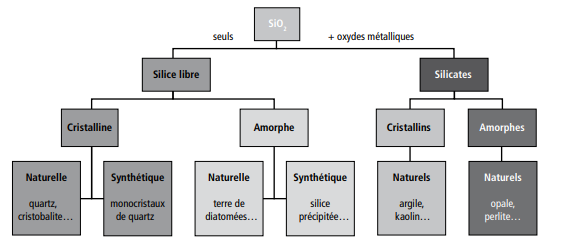

L’exposition à la silice cristalline concerne en France environ 365 000 travailleurs (ANSES, 2019). Ce matériau existe à l’état libre (sous forme cristalline ou amorphe) et à l’état combiné (silicates). Elle peut être naturelle ou synthétique. Les trois variétés principales de silice cristalline sont : quartz, tridymite, cristobalite.

L’institut de veille sanitaire a classé les matériaux les plus couramment rencontrés en milieu professionnel en 3 catégories selon leur taux de silice :

| Classement | Exemple de matériaux concernés |

| Faiblement silicieux (1-10%) |

– Charbon et gangue de charbon – Ciment |

| Moyennement siliceux (11-50%) |

– Ardoise, – Argile / kaolin – Béton / mortier – Minerai métallique de gangue |

| Fortement silicieux (≥ 50%) |

– Sable – Grés, – Quartz – Granit |

Tableau n°1 : Teneur en silice des matériaux les plus couramment rencontrés en milieu professionnel (InVS, 2010)

Ainsi dans la fonction publique territoriale, les agents travaillant dans le secteur des métiers du bâtiment et des travaux publics (taille de matériaux de construction / polissage, opération mécanique sur du béton, fabrication de béton / macadam, etc.) sont susceptibles d’être exposés à l’inhalation de poussières de silice cristalline.

Les risques pour la santé

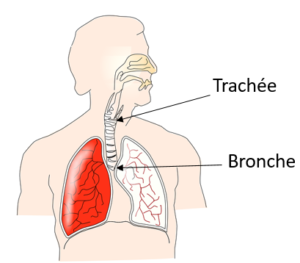

La voie d’exposition principale des travailleurs est l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline. Les particules se déposent dans la trachée, les bronches et les poumons en fonction de leur taille.

Cette exposition peut entraîner notamment l’apparition de maladie telles que :

- La silicose est une maladie pulmonaire causée par l’inhalation de silice. Il s’agit d’une pneumoconiose fibrosante du poumon qui peut continuer d’évoluer lors de l’arrêt de l’exposition. Elle peut être aiguë (exposition 5 ans), accélérée (5 à 10 ans) ou chronique (exposition à des niveaux faibles sur une période supérieure à 10 ans). Cette pathologie peut être longtemps asymptomatique (Source : INRS) ;

- Bronchites ;

- Maladie pulmonaire obstructive chronique ;

- Irritations et inflammations de la peau et des yeux ;

- Maladie auto-immune (sclérodermie systémique, la polyarthrite rhumatoïde, etc.)

La silice cristalline est une substance cancérogène avérée pour l’homme (groupe 1) d’après le Centre International sur le Cancer (CIRC). Elle peut en effet favoriser la survenue les cancers broncho-pulmonaires.

Certaines pathologies provoquées par l’inhalation de poussières de silice cristalline peuvent être reconnues comme maladie professionnelle au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. Environ deux cents cas par an sont reconnus comme maladies professionnelles. (Source : INRS)

Les obligations de l’employeur

- L’Évaluation des Risques professionnels fait partie des responsabilités de tout chef d’établissement, au même titre que la prévention des risques. Ainsi, comme pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux, une élévation des risques devra être réalisée et consignée dans le document unique d’évaluation des risques. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement.

- Les valeurs limites contraignantes dans l’air des locaux de travail ont été établies pour la silice. Ces valeurs sont fixées par l’article R4412-149 du Code du travail :

– pour le quartz à 0,1 mg/m3,

– pour la cristobalite et la tridymite à 0,05 mg/m3

La réalisation d’un contrôle atmosphérique annuel, au minimum, est recommandée pour vérifier le respect de la valeur et sans délai en cas de dépassement de la valeur limite. Lorsque des valeurs limites d’exposition professionnelle ont été établies, l’employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité (Article R4412-27 du Code du travail).

Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l’employeur au médecin du travail ou du travail et au F3SCT.

- Entretenir et vérifier régulièrement le matériel et les équipements de protection.

- Réaliser une fiche individuelle d’exposition. L’autorité territoriale doit consigner dans une fiche individuelle d’exposition, les conditions auxquelles sont soumis les agents exposés à des produits chimiques dangereux (Articles : L4161-1 et R4412-3 du Code du travail). Cette fiche doit être établie pour chaque agent exposé. Elle comprend notamment la nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition, les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail, la durée et l’importance des expositions accidentelles.

- Réaliser une notice de poste si l’évaluation des risques a mis en évidence un risque d’exposition à des agents chimiques dangereux. Cette notice sert notamment à informer les agents sur les risques et les moyens de prévention mis à leurs dispositions (cf. Modèle notice de poste : brochure INRS ed6027).

- Informer et mettre à disposition des agents des informations périodiquement actualisées concernant les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail.

- Nécessité de mettre en place un suivi médical renforcé (visites de prise de poste ; périodique annuelle ; fin de carrière ou départ) avec possibilité d’examens complémentaires à la charge de l’employeur.

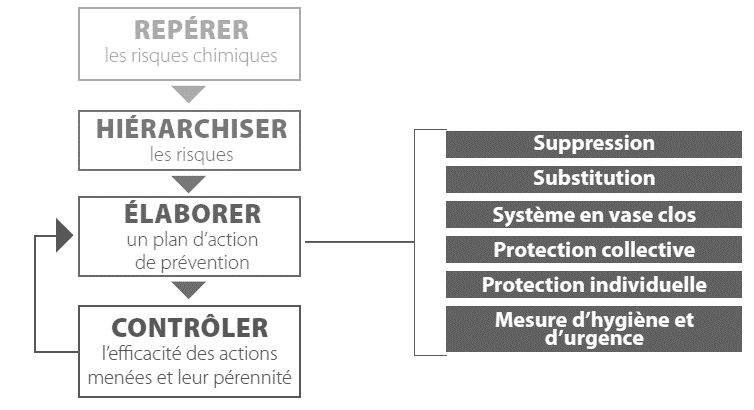

Les moyens de prévention

Les mesures de prévention qui résultent de l’évaluation des risques doivent se fonder essentiellement sur les principes généraux de la prévention, article L4121-2 du Code du travail.

- Ainsi à chaque fois que l’activité le permet, l’employeur doit en priorité chercher à supprimer ou à substituer la silice cristalline par des produits pas ou moins dangereux.

De nouveaux procédés pourraient donner lieu à d’importantes émissions de silice cristalline notamment lors de l’installation de béton texturé ou imprimé, qui reproduit des pierres telles que l’ardoise et la dalle, le carrelage, de la brique et même du bois. (ANSES, 2016)

- Changer les méthodes de travail ou si possible les outils afin de limiter la création de poussières. Pour exemples :

- Isoler les postes de travail (ex : création de zones d’accès restreintes, mise en place d’affichage, etc.) ;

- Limiter le nombre d’agents exposés aux agents dangereux et limiter la coactivité ;

- Utiliser des équipements :

- À faible énergie (ex : block splitter, coupe-tube à chaîne, etc.) ;

- Disposant d’un système de capotage et/ou d’aspiration :

- Intégrer cette recommandation dans le cahier des charges lors de l’acquisition de nouveaux équipements ;

- Abrasif sans silice ;

- Entretenus (ex : remplacer les disques de coupe usés pour réduire le temps de coupe, vérifier les raccords tuyaux, utilisation de forets tranchants, etc.).

- Favoriser le travail à l’humide :

- Outils équipés de brumisateur ou d’aspersion d’eau

- Arroser les zones de travail

- Interdire le balayage à sec et l’utilisation de souffleur pour le nettoyage des espaces ou du véhicule. Il est conseillé de mettre à disposition des agents un aspirateur équipé d’un filtre de haute efficacité HEPA .

- Dans la mesure du possible, mouiller soigneusement les matériaux poussiéreux ou les déchets avant transport ou manutention.

Dans tous les cas, privilégier la protection collective par rapport à la protection individuelle.

- Former et informer les agents.

- Contrôler régulièrement l’empoussièrement de l’atmosphère de travail.

- La mise à disposition de protections individuelles doit être adaptée à l’activité et à sa durée. Pour déterminer les équipements, il est important de se référer à la fiche de données de sécurité du produit. Exemple : Masque anti-poussière de type P3 et de courtes interventions (< 1 heure) comme le perçage dans une structure en béton, demi-masque avec cartouche, appareil à ventilation assistée, des lunettes/masque de protection, vêtement de travail / ou combinaison jetable.

Fiche prévention : la poussière de silice à cristalline

Télécharger la fiche prévention au format PDF

Références juridiques

- Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991, définit les principes fondamentaux de la protection des travailleurs ;

- Article 2-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985 (obligations Autorité Territoriale)

- Article L. 4121-2 du Code du travail, concerne le fondement des principes généraux de prévention ;

- Article R4412-3 du Code du travail, définit les agents chimiques dangereux ;

- Article R.4412-27 du Code du travail, définit le mesurage de l’exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux ;

- Articles R.4412-149, R.4412-154 à 155, concernent les concentrations des agents chimiques présents

Pour aller plus loin

- Guide pratique du CDG 76 – Produits dangereux, comment prévenir les risques ?

- L’INRS

- L’OPPBTP

- Santé publique France

- L’ANSES

- La Commission européenne : Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction site.